病院に行って薬を処方してもらう場合、特に妊娠中の場合は胎児に影響の出ない薬を処方してもらうことができますが、影響がないとはいえ、その薬がどんな副作用を持っているかは知っておきたいものです。中でも、飲み薬や塗り薬など、様々な薬に含まれる「抗生物質」についてご紹介します。

・抗生物質の特徴

・細菌を壊したり、細菌が増えるのを抑える薬

・ウイルスなど細菌以外の病原体には効果を期待できない

・体にとって良い菌も死滅させてしまう

また、女性がかかりやすい病気としては膀胱炎がありますが、その治療で抗生物質が処方されます。特に妊娠期は体質に変化があるため、細菌性の皮膚炎や歯周病などにもかかりやすくなります。内科だけでなく、皮膚科や歯科にかかった場合でも抗生物質を処方されることがあるので、担当の医師とよく相談することをおすすめします。

・マクロライド系

呼吸器感染症、皮膚感染症、クラミジア感染症に対応します。

・セフェム系(セファロスポリン系)

呼吸器感染症、皮膚感染症、尿路感染症で処方されます

・ペニシリン系

呼吸器感染症、尿路感染症、一部の性感染症に対応します

ですが、先ほど「体にとって良い菌も死滅させてしまう」とご紹介した通り、抗生物質は細菌に作用するため、善玉菌といわれる腸内環境を保つのに必要な細菌を標的とし、善玉菌の数を減らしてしまうことがあります。妊婦さんの場合、抗生物質の使用がきっかけで腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスが乱れ、結果として膣カンジダを発症しやすくなると言われています。>

膣カンジダはおなかの中の赤ちゃんに影響はありませんが、出産時に産道を通る時に感染の可能性があるので、もし発症の疑いがあればすぐに病院を受診することをおすすめします。

「体に良い菌まで減ってしまうなら、抗生物質をあまり使いたくないな・・・」

という方もいらっしゃると思います。

しかし、体内で活躍してくれる菌の中には、「悪玉菌の活動を妨害しつつも、善玉菌には影響を与えずに腸内フローラの健康なバランスを保つ」ものがあります。つまり、腸内環境の健康を保つことで体を内側からしっかりと守り、抗生物質に頼らない体へと自然に高められるのです。

体内で良い働きをする菌の中で代表的な種類としては、次のようなものがあります。

菌属:ラクトバチルス(乳酸桿菌)

菌種(アシドフィルス、カゼイ、ラムノサス、ロイテリ、プランタルム、デルブルッキー、ガセリ、ブルガリクス)

菌属:ラクトコッカス(乳酸球菌)

菌種(ラクチス 亜種 ラクティス、ラクチス 亜種 クレモリス)

菌属:ストレプトコッカス(乳酸球菌)

菌種(サーモフィルス)

菌属:ビフィドバクテリウム(ビフィズス菌)

菌種(ビフィダム、ロンガム、ブレーベ、インファンティス、アドレッセンティス)

このようにたくさん種類がありますが、いずれも腸内の菌質改善や免疫機能の調整など、私たちの健康に多くのメリットをもたらしてくれるはずです。

1.抗生物質ってどんな薬?妊婦にも処方されることがあるの?

・抗生物質の特徴

2.抗生物質は腸内の善玉菌も減らしてしまう!

・マクロライド系

・セフェム系(セファロスポリン系)

・ペニシリン系

3.ママにも赤ちゃんにも優しい菌があります

1.抗生物質ってどんな薬?妊婦にも処方されることがあるの?

抗生物質は細菌が原因となる疾病や感染症の治療に使われる物質で、細菌の成長を阻害する、ひと言で言えば「抗菌薬」のことです。治療において抗生物質を処方されることが多いものに、のど・鼻・気管支など呼吸器系の感染症が挙げられます。処方される薬の中では比較的メジャーな抗生物質ですが、「インフルエンザになったら服用するもの」など間違った覚え方をしてしまう人も少なくありません。・抗生物質の特徴

・細菌を壊したり、細菌が増えるのを抑える薬

・ウイルスなど細菌以外の病原体には効果を期待できない

・体にとって良い菌も死滅させてしまう

また、女性がかかりやすい病気としては膀胱炎がありますが、その治療で抗生物質が処方されます。特に妊娠期は体質に変化があるため、細菌性の皮膚炎や歯周病などにもかかりやすくなります。内科だけでなく、皮膚科や歯科にかかった場合でも抗生物質を処方されることがあるので、担当の医師とよく相談することをおすすめします。

出典:一人ひとりの心がけが大切 抗生物質・抗菌薬の正しい使い方(厚生労働省)

(https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/2018/09_01.html)

2.抗生物質は腸内の善玉菌も減らしてしまう!

妊娠期にすべての抗生物質が使えないわけではありません。もちろん医師の指導が必要ですが、以下のようなものが処方されることもあります。・マクロライド系

呼吸器感染症、皮膚感染症、クラミジア感染症に対応します。

・セフェム系(セファロスポリン系)

呼吸器感染症、皮膚感染症、尿路感染症で処方されます

・ペニシリン系

呼吸器感染症、尿路感染症、一部の性感染症に対応します

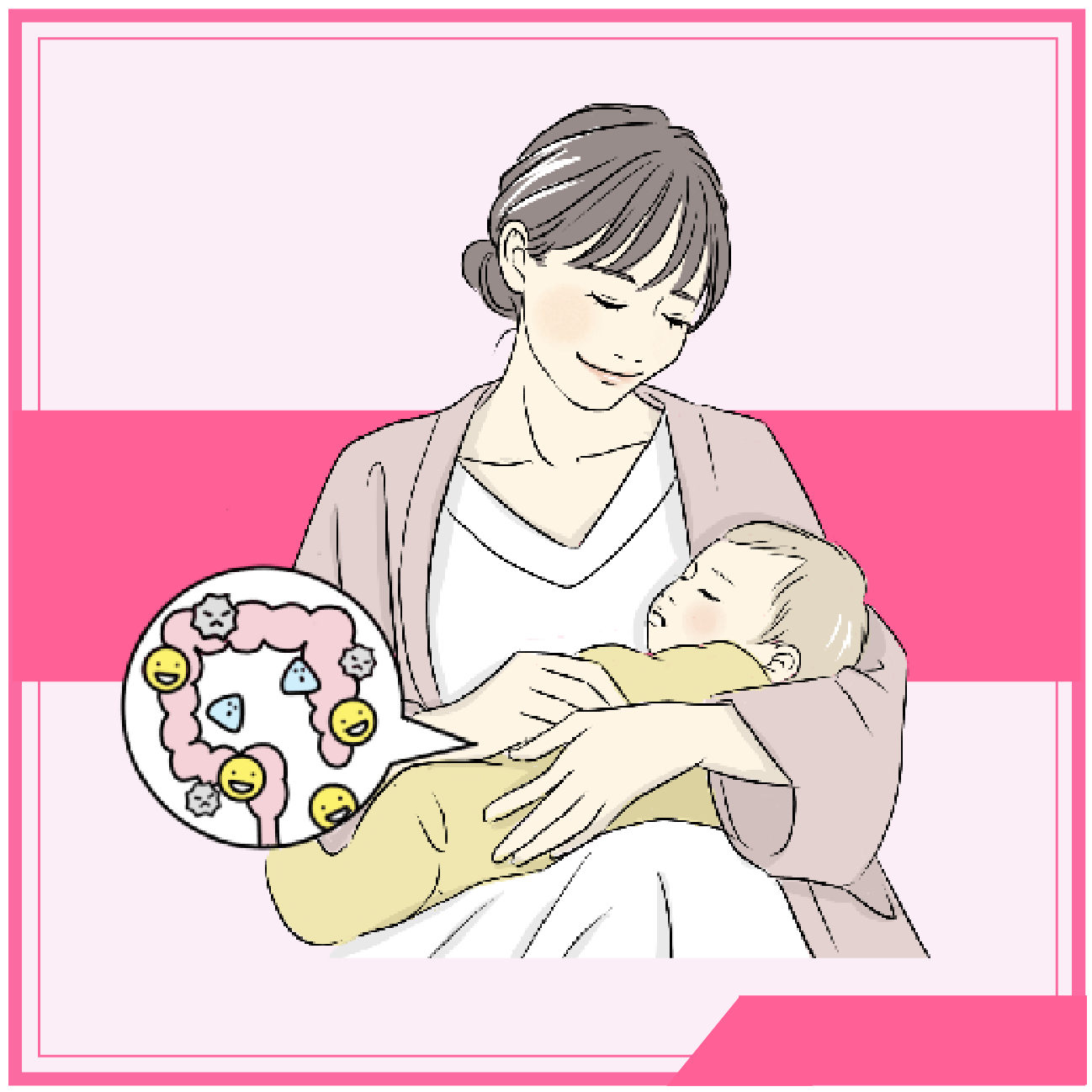

ですが、先ほど「体にとって良い菌も死滅させてしまう」とご紹介した通り、抗生物質は細菌に作用するため、善玉菌といわれる腸内環境を保つのに必要な細菌を標的とし、善玉菌の数を減らしてしまうことがあります。妊婦さんの場合、抗生物質の使用がきっかけで腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスが乱れ、結果として膣カンジダを発症しやすくなると言われています。>

膣カンジダはおなかの中の赤ちゃんに影響はありませんが、出産時に産道を通る時に感染の可能性があるので、もし発症の疑いがあればすぐに病院を受診することをおすすめします。

3.ママにも赤ちゃんにも優しい菌があります

「お医者さんは妊婦にも大丈夫な抗生物質を処方してくれたけど、なんか心配・・・」「体に良い菌まで減ってしまうなら、抗生物質をあまり使いたくないな・・・」

という方もいらっしゃると思います。

しかし、体内で活躍してくれる菌の中には、「悪玉菌の活動を妨害しつつも、善玉菌には影響を与えずに腸内フローラの健康なバランスを保つ」ものがあります。つまり、腸内環境の健康を保つことで体を内側からしっかりと守り、抗生物質に頼らない体へと自然に高められるのです。

体内で良い働きをする菌の中で代表的な種類としては、次のようなものがあります。

菌属:ラクトバチルス(乳酸桿菌)

菌種(アシドフィルス、カゼイ、ラムノサス、ロイテリ、プランタルム、デルブルッキー、ガセリ、ブルガリクス)

菌属:ラクトコッカス(乳酸球菌)

菌種(ラクチス 亜種 ラクティス、ラクチス 亜種 クレモリス)

菌属:ストレプトコッカス(乳酸球菌)

菌種(サーモフィルス)

菌属:ビフィドバクテリウム(ビフィズス菌)

菌種(ビフィダム、ロンガム、ブレーベ、インファンティス、アドレッセンティス)

このようにたくさん種類がありますが、いずれも腸内の菌質改善や免疫機能の調整など、私たちの健康に多くのメリットをもたらしてくれるはずです。

まとめ

このように抗生物質は有害な細菌を効果的に除去しますが、同時に体にとって有益な善玉菌にも影響を与える可能性があります。今回は、代表的な抗生物質の種類とその機能についてご紹介しました。病気になった際には医師の診断と指示に従うことが最も重要です。しかし、日常的に善玉菌を含む食品を取り入れることで、腸内環境のバランスを保ち、全身の健康を維持することも大切です。健康的な生活習慣を続けることで抗生物質の必要性を減らし、必要な場合にはその効果を最大限に引き出すことができます。これにより、病気の予防と治療の両面でより良い結果を得ることが期待できます。

監修:松田 悠司 医師

内科認定医、消化器病専門医、内視鏡専門医、産業医、パーソナルドクター

旭丘高校/滋賀医科大学を卒業後、愛知県内の医療機関で初期研修を経て消化器内科医として勤務。がん診療を通じて健診の重要性を認識していたタイミングでご縁があり、パーソナルドクターとしての活動を開始。その他、産業医としても活動している。

内科認定医、消化器病専門医、内視鏡専門医、産業医、パーソナルドクター

旭丘高校/滋賀医科大学を卒業後、愛知県内の医療機関で初期研修を経て消化器内科医として勤務。がん診療を通じて健診の重要性を認識していたタイミングでご縁があり、パーソナルドクターとしての活動を開始。その他、産業医としても活動している。